皆さんいつも私のブログを読んでいただきありがとうございます!

今回は『股関節』についてどんなところかを簡単に説明させていただきたいと思います😊

ぜひ最後までお読みください!

私たちが普段歩いたり、走ったり、しゃがんだりする動きに欠かせないのが「股関節」です。股関節は体の中でも特に大きな可動域を持ち(球関節)スポーツパフォーマンスや日常生活の動作に大きく影響しています。

今回は股関節の基本構造から運動の種類、そして男女での柔軟性の違いについて解説したいと思います!

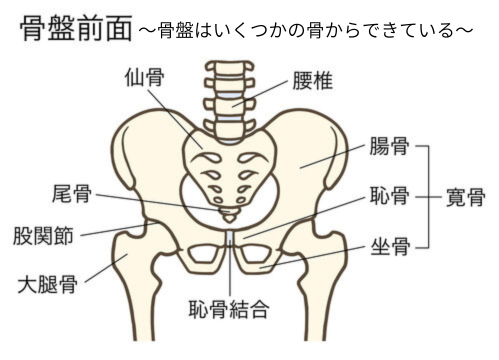

股関節を構成する骨と骨盤の仕組み

股関節を理解するためにはまず『骨盤』について知ることが大切です。

骨盤は大きく「寛骨」と「仙骨」に分かれます。

寛骨はさらに「腸骨」「恥骨」「坐骨」と分類されます。そしてこの大きな寛骨を同士が恥骨で繋がっている部分を「恥骨結合」といい後面で仙骨と寛骨が繋がっている部分を「仙腸関節」と言います。

この仕組みから骨盤はしっかりと安定し体重を支えたり、股関節の動きを可能にしたりといった役割を担っています骨盤は上半身と下半身をつなぐ要と言われるように、体全体のバランスに大きな影響を与えます。

股関節そのものは、寛骨の一部である「臼蓋」と大腿骨の先端の「大腿骨頭」で構成される球関節です。球関節は肩関節と並んで自由度が高く、多方向に動くことができます。そのため股関節は大きな可動域と安定性を兼ね備えた非常に重要な関節です。

股関節の運動と可動域

股関節は人の体の中でも特に多彩な運動ができる関節です。

代表的な動きには以下の6つがあります。

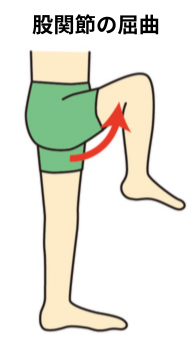

・屈曲

→前に上げる動き・足を引き上げる動き

・伸展

→足を後ろに伸ばす動き

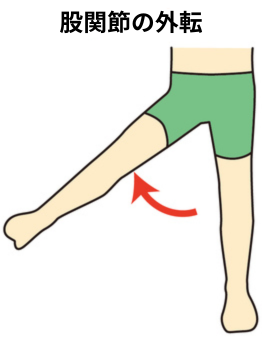

・外転

→足を外側に広げる動き

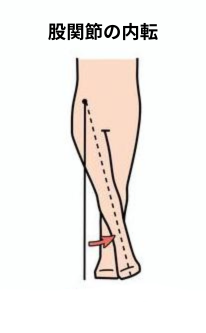

・内転

→足を内側に寄せる動き

・内旋

→股関節を内側に回す動き

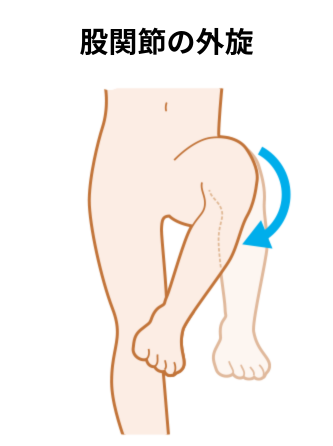

・外旋

→股関節を外側に回す動き

特に屈曲と伸展では約100°〜130°の可動域があります。膝を伸ばした状態よりも、膝を曲げている状態の方が股関節の屈曲角度が大きくなるのが時長です。これは、大腿の後ろにあるハムストリングスが膝の伸展時に動きを制限するためである。

次に内旋と外旋をみていきましょう。

直立して股関節を90°に曲げた姿勢で行うとより大きな可動域が得られます。股関節の回旋運動は、スポーツ動作や日常動作において方向転換やバランス調整に欠かせません。

次に内転と外転についてです。

内転・外転では内転が約20°〜30°、外転が約40°〜50°の範囲で動かすことができます。外転の方が内転よりも動かせる角度が広く、これが横方向の動作やバランスを取る際に役立っています。

男性と女性の股関節の柔軟性の違い

股関節の柔軟性の違いについては、男性と女性で大きな差がみられます。

例えば、女性が両足を外側に広げてお尻を床について座る「ペタンコ座り」が男性に比べ比較的簡単にできるのに対して、男性は苦手な方が多いのではないでしょうか?

その理由は、筋肉だけでなく骨盤や股関節の構造に違いがあるからです。

・男性の特徴

筋肉が太く、腱も強く硬い傾向がある。大腿骨頭が大きく関節窩(臼蓋)が深い。

→そのため関節の可動域が制限されやすい。

・女性の特徴

男性と比較すると、筋肉は細く腱も柔らかい傾向がある。また関節窩も浅く大腿骨頭も比較的小さい。

→そのため柔軟性が高く、可動域が広がりやすい。

このように男女の股関節の柔軟性には解剖学的な違いが影響しています。

単純に「体が硬い」「柔らかい」だけで判断するのではなく、骨格の違いをきちんと理解してトレーニングやストレッチを工夫することが大切です。

股関節の重要性とケア

股関節は、立つ、歩く、走るといった基本動作の全てに関わります。そのため、股関節の柔軟性や安定性、機能性を高めることはスポーツパフォーマンスの向上だけではなく、怪我の予防や腰痛、股関節痛などの改善にもつながります。

特に現代人はデスクワークなど長時間座っていることが多く、股関節が硬くなってしまいます。それが原因となり、姿勢不良や腰痛、股関節痛など体の不調の原因になることも少なくありません。

股関節周りのストレッチやトレーニングを取り入れることは、健康維持にとってとても大切です。

まとめ

股関節は、骨盤と大腿骨が作り出す大きな球関節であり、屈曲・伸展・外転・内転・内旋・外旋といった多様な動きを可能にしています。可動域の広さは体の柔軟性やスポーツパフォーマンスに直結し、さらに男女間での違いもあります。普段の臨床などで股関節の痛みや違和感などの訴えは女性に多い印象です。そこには女性特有の股関節の形状であったり、筋力などの影響が多いと私は感じます。

日常生活やスポーツで高いパフォーマンスを発揮するためには、股関節の仕組みを理解し、適切にケアしていくことが欠かせません。

ストレッチやトレーニングを通じて股関節の健康を守ことは、長期的に見ても体の不調を防ぐ大切なポイントになります。

コメント